La producción de arroz en Colombia: Crisis cíclicas y comportamientos oligopólicos. ¿Cómo fortalecer la seguridad alimentaria nacional?

La producción de arroz en Colombia es un pilar fundamental de la seguridad alimentaria y la economía del país. Nosotros somos sin lugar a dudas un país arrocero. Este cereal se cultiva en 211 municipios ubicados en 23 departamentos, y es el sustento de cerca de 400 mil empleos agrícolas. Sin embargo, aun cuando para nosotros este producto es fundamental para nuestro consumo interno y por extensión para nuestra seguridad alimentaria, en el contexto mundial somos un productor minoritario (0.3%), lo cual nos hace seriamente vulnerables en el ring-side del libre comercio.

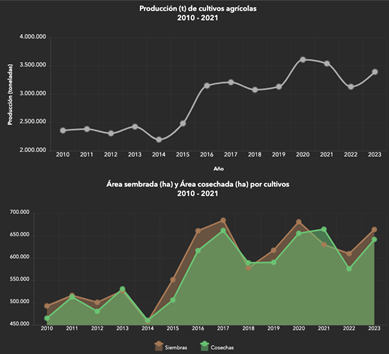

Pero no siempre ha sido así. Como puede observarse en la gráfica de la UPRA, la década del 2010, en particular el periodo entre 2015 – 2017 significo un despegue continuo de las áreas de siembra del arroz en nuestro país.

Ilustración 1. Cultivo de arroz entre el 2010 y 2021.

Así mismo, si miramos la media histórica (entre 2013 y 2017) tenemos rendimientos de 4.8 toneladas por hectárea que están ligeramente por encima de la media mundial (4,7) pero que están muy lejos de los comportamientos más eficientes (Australia 10.2, Egipto 9,4, EEUU. 8,4 y Uruguay 8,2).

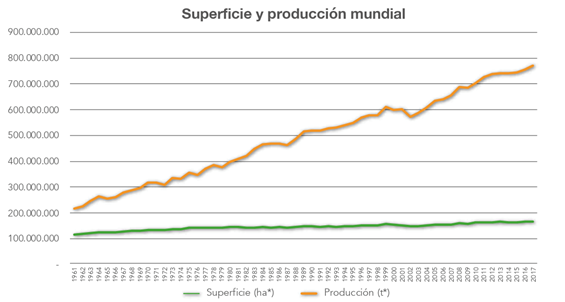

Ilustración 2. Superficie y producción mundial de arroz.

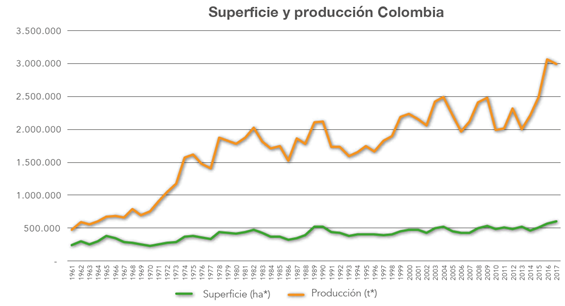

Ilustración 3. Superficie y producción de arroz en Colombia

La brecha en eficiencia puede apreciarse mejor en las gráficas comparadas de nuestra productividad y áreas sembradas Vs. las tendencias globales (ilustración 2 y 3). Es observable que la gráfica mundial muestra un progreso lineal mientras que la nuestra, sobre todo en cuanto a producción, evidencia comportamientos fluctuantes e inestables con caídas en la producción y picos de sobre producción.

Nuestro Modelo: ¿una crisis cíclica?

Sin lugar a dudas el clima juega un papel relevante. Nuestra ubicación ecuatorial, significan dos horas menos de luz y por lo tanto menos productividad en comparación con los productores de zonas templadas. Sin embargo, el Plan de Ordenamiento Productivo del Arroz realizado por la UPRA (2020) desestimaría el factor climático como elemento decisivo ya que otros países tropicales presentan mejores índices de rendimiento y productividad que el nuestro. De acuerdo con este estudio: “… la carrera de la productividad, en el mundo ha avanzado más rápido que en Colombia”; por lo tanto, la dinámica del desempeño en nuestra productividad plantea interrogantes sobre el desempeño de los sistemas productivos del trópico que hemos venido utilizando”.

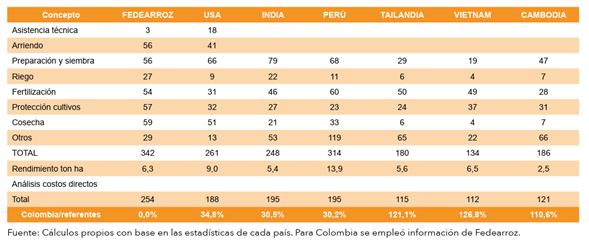

Mas bien una diferencia importante se sitúa en el ámbito de los costos de producción. De acuerdo con el ejercicio de comparación de la UPRA ( (UPRA, 2020) producir arroz en Colombia es significativamente caro en cuanto a los costos directos de preparación y siembra, riego, fertilización, protección de cultivos y cosecha.

Tabla 1. Comparativo de los costos de producción de arroz paddy seco entre Colombia y los demás países referentes.

En el ámbito de la producción nuestro país tiene dos anclajes estructurales: modelo de producción y estacionalidad climática.

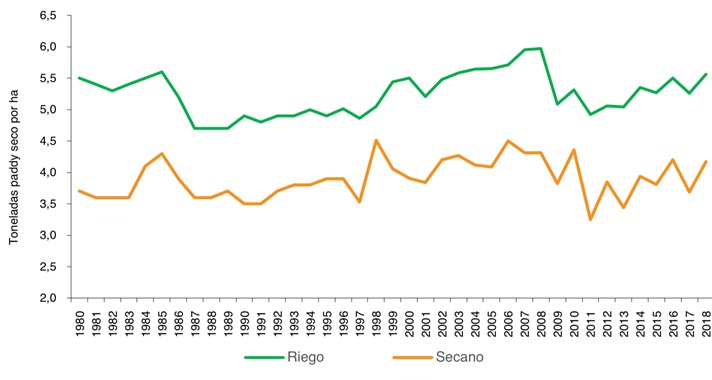

De una parte, la diferencia entre el modelo de producción (secano Vs. riego). Como vemos abajo en la gráfica, a pesar de que el área sembrada y cosechada anualmente de arroz secano es mayor que la de riego, la producción de arroz con riego es sin lugar a duda mayor a la de arroz secano.

Ilustración 4. Rendimiento de arroz por sistema en Colombia, 1980-2018.

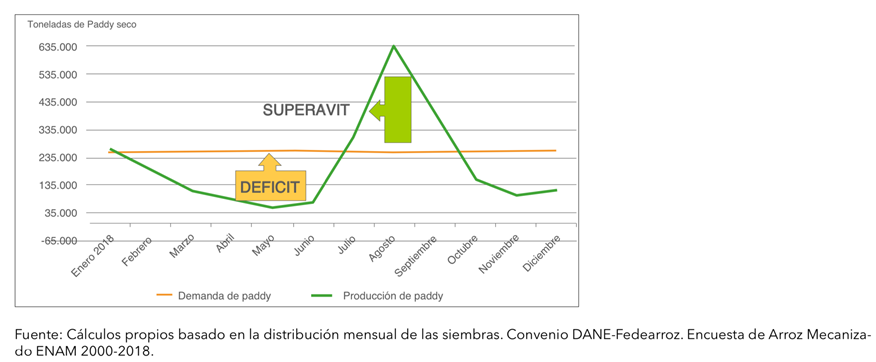

De otra parte, la estacionalidad en la producción y la demanda constante dan pie a que la administración de los inventarios sea un instrumento para limitar el desabastecimiento e impacto en los precios a través de la cadena. La siguiente ilustración del Plan de Ordenamiento Productivo de la UPRA lo muestra.

Ilustración 5 Producción y demanda mensual de arroz paddy seco en Colombia, 2018.

Como es posible observar, mientras la línea amarilla de la demanda, presenta variaciones imperceptibles a través del año, explicadas por el consumo de arroz como parte de la canasta básica familiar, así como por la capacidad de procesamiento y almacenamiento de la industria. Del otro lado, la línea verde de la oferta, se destaca por un comportamiento de déficit y sobre oferta estacional a lo largo del año.

Por las anteriores razones, la UPRA recomendaba de manera especial cuidar el área sembrada guardando un equilibrio para evitar subidas o bajadas de los precios por sobre oferta que pudieran ser desastrosas para el sector. Por lo anterior, más allá de las ventajas comparativas en cuanto apoyo técnico, infraestructura productiva y estabilidad en los precios de los agro insumos, la conclusión de la UPRA en 2020 fue que las áreas sembradas deberían estar “… entre 520.000 a 540.000 hectáreas, y no incrementarlas, para que no se genere una sobreoferta” (MADR, 2021).

A pesar de la anterior delimitación de las áreas sembradas de arroz en el país, año tras año se repiten las crisis cíclicas de la producción de arroz que se presentan con la sobreproducción de arroz especialmente durante el ciclo de cosecha que tiende a afectar los precios en el segundo semestre del año (tabla 2).

Tabla 2 Área sembrada de arroz mecanizado (hectáreas) según zona arrocera, total año.

Otros factores que impulsan escenarios críticos: importaciones y contrabando

Al revisar las cifras para el segundo semestre del 2024 de la Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado (ENAM) si se suma el área sembrada del segundo semestre (178.199 ha) y el área cosechada del primer semestre (451.882 ha) para un total de 630.081 ha (DANE,2025) solo este tipo de producción de productores grandes ya sobre pasa la cifra establecida por la UPRA años atrás, recayendo nuevamente en el ciclo de sobreproducción y crisis.

Se podría decir que la situación se agrava al incluir la variable importación de arroz al territorio nacional, pero es posible que nuestro país es fuertemente proteccionista frente a la producción de arroz. El estudio de la UPRA (2020) demuestra que Colombia es el cuarto país que más apoya este cultivo a nivel mundial. Lo cual no es una particularidad nuestra, sino que denota la importancia de este cultivo para la seguridad alimentaria mundial. Según la OCDE (2017), el arroz es el producto más intervenido por los gobiernos que pertenecen a la organización. En promedio, del 100 % de los ingresos obtenidos por los agricultores arroceros, el 35 % proviene de las políticas gubernamentales bajo la forma de control al comercio y subsidios, mientras el trigo registra un 18 % y el maíz un 12 %.

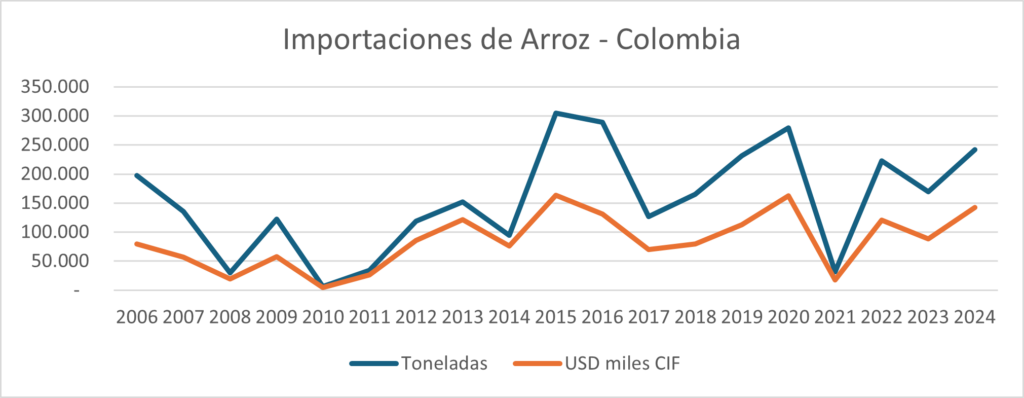

Si bien el Plan de Ordenamiento Productivo del arroz indica que este producto es altamente protegido por la política pública colombiana la realidad practica es diferente. Revisemos en primer lugar las importaciones. Como puede observarse en la gráfica abajo, el volumen de arroz que se importa ha venido recuperando sus niveles anteriores a la pandemia del COVID-19. Aunque no hemos llegado al volumen de importaciones que tuvieron lugar en 2015 y 2020; las importaciones han venido escalándose progresivamente entre 2023 (169 mil toneladas) y 2024 (242 mil toneladas). Esta importación significativa de arroz proviene en su gran mayoría de tres países que en los últimos años inundan nuestro mercado: Estados Unidos, Ecuador y Perú.

Ilustración 6 Importaciones de Arroz – Colombia

Seguramente que las importaciones de arroz por contrabando, también puedan estar incidiendo, pero no existen cifras respecto a este fenómeno en virtud de su ilegalidad; aunque es dudoso que su magnitud haga tambalear el sistema en su conjunto.

El oligopolio de los inventarios y la agroindustria

Si bien se sabe que hay una sobreproducción cíclica, al no aplicar las orientaciones del Plan de Ordenamiento productivo del arroz construido por la UPRA y que hay una ausencia de mecanismos efectivos para regular el área, en este punto es conveniente dirigir el análisis hacia el encadenamiento de comercialización de este producto en su conjunto.

De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Productivo de la UPRA la cadena de comercialización de arroz en Colombia consta de cuatro grandes eslabones: i) el de aprovisionamiento (cuyo objetivo es ofrecer al agricultor los insumos, herramientas, maquinaria, servicios para el desarrollo óptimo del cultivo); i) el de producción agrícola (que va desde la siembra hasta la cosecha); iii) el de transformación (que es la agroindustria o molinos); y el iv) de comercialización-consumo (referido a los canales de distribución utilizados en el ofrecimiento de arroz blanco a los consumidores).

A lo largo de los últimos 30 años este sistema se ha transformado: el número de productores ha disminuido, en 1999, se registraron 28.128 productores de arroz y 33.435 Unidades de Producción agrícola (UPA) dedicadas al cultivo de este cereal (MADR, 2002). Para 2017 estas cifras disminuyeron a 16.378 productores y 25.266 UPA (MADR, 2017). Una reducción en el número de Molinos, en 2001 la industria molinera de arroz empleaba directamente a 4.468 personas (MADR, 2002). Para 2016, se registraban alrededor de cincuenta molinos dedicados a la producción de arroz blanco en Colombia (Delgado, 2016), número que ha venido descendiendo con el tiempo, sin embargo, han crecido en capacidad y adoptado tecnologías más avanzadas para satisfacer la demanda.

Y es aquí en donde cabe mencionar los incentivos gubernamentales, como el subsidio al almacenamiento, que puede motivar a los productores a sembrar más arroz del necesario sin evaluar la demanda real del mercado, y que se podría decir que terminan beneficiando más a los oligopolios que a los productores medianos y pequeños, que son estos grandes actores quienes tienen la infraestructura para recibir estos apoyos.

Los grandes acopiadores y comercializadores que pueden almacenar grandes volúmenes de arroz, regulando su liberación en el mercado influyen en los precios del cereal, además que en algunas ocasiones los grandes compradores pueden retener el arroz para venderlo cuando los precios son más altos, maximizando sus ganancias a costa de productores y consumidores.

¿Cómo salir del oligopolio? Fortalecimiento de los pequeños productores

Aunque el panorama es complejo, creemos que es necesario enfocarse en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria nacional, concentrándose en la producción de arroz de los pequeños productores y la agricultura campesina, étnica, familiar y comunitaria, para no dejar los espacios claves de la producción en manos de la estructura oligopólica que cada año se consolida más en este sector.

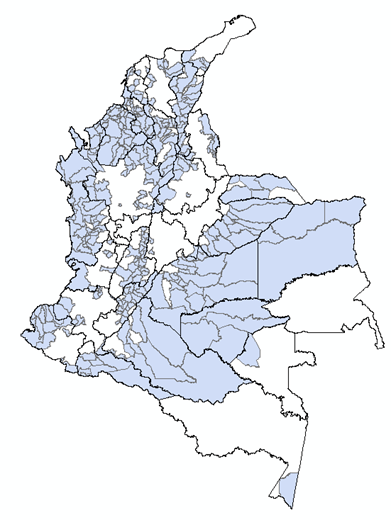

Según las Evaluación Agropecuarias (EVA) durante los años 2019 y 2023, 327 municipios de 27 departamentos distribuidos en todo el territorio nacional reportaron producción de arroz (Ilustración 7), para el 2023 el área total sembrada fue de 692.590 ha para las tres categorías reportadas: secano manual, secano mecanizado y arroz riego.

Ilustración 7 Municipios a nivel nacional que reportan producción de arroz (arroz riego, arroz secano manual y arroz secano mecanizado) según las EVA del 2019 a 2023.

Al desglosar por tipo de sistema de producción se encuentra el arroz secano manual relacionado con la dependencia exclusivamente de las lluvias, la siembra y cosecha de manera manual, sin un uso intensivo de maquinaria y que se desarrolla principalmente en pequeñas parcelas. Aunque este sistema de producción se caracteriza por un menor rendimiento en comparación con el arroz mecanizado, este presenta menores costos de producción y generalmente es utilizado para le auto consumo y los mercados locales, lo que indica el papel clave en la seguridad alimentaria de Colombia, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso.

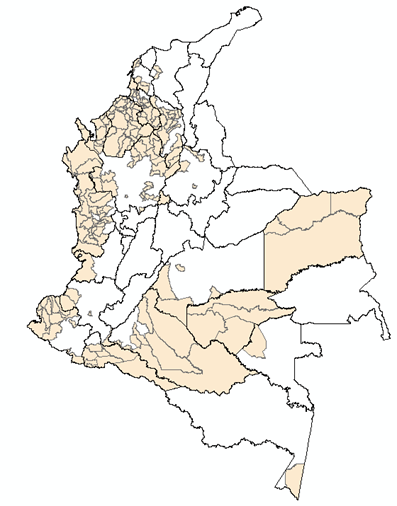

Este tipo de producción según las EVA del 2019 a 2023 se ubican en 180 municipios y 18 departamentos, lo que se podría decir en un poco más de la mitad del total de municipios y departamentos que reportan producción de arroz en Colombia (ilustración 8), para el 2023 el total de áreas sembradas reportadas para arroz secano manual fue de 74.729 ha.

Ilustración 8 Municipios a nivel nacional que reportan producción de arroz secano manual según EVA del 2019 a 2023.

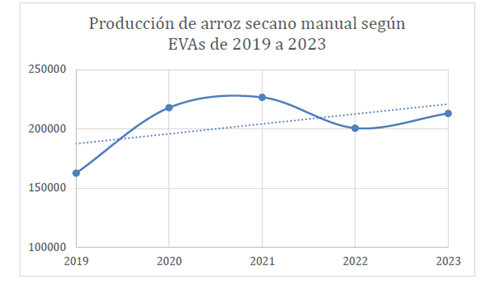

Al analizar el comportamiento del sistema de producción de arroz secano manual que está mucho más relacionado con pequeños productores y productores de la Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria (ACFEC) según las EVAS del 2019 al 2023 experimento una tasa de disminución de áreas sembradas y cosechadas del 0.98% y del 0.03% respectivamente, pero aumento su producción a una tasa de 5.54% al pasar de un rendimiento de 2.15 toneladas/hectárea en el 2019 a 2.36 toneladas/hectárea en el 2023.

Ilustración 9 Producción de arroz secano manual según EVA de 2019 a 2023

La soberanía alimentaria ¿importa el modo de producción?

Al momento de pensar en garantizar el acceso a los alimentos en las regiones rurales indiscutiblemente hay que pensar en el sistema de producción. Ahora bien si a la variable de los pequeños productores se le suma el factor de territorialidades y de aspiraciones territoriales del campesinado y de los diferentes grupos étnicos a lo largo y ancho del país se podría reducir la dependencia de insumos externos, ya que este tipo economía es más resiliente a las fluctuaciones de precios de insumos agrícolas. De este modo se generaría una mayor diversificación de la producción y la autosuficiencia de las comunidades campesinas y étnicas, ya que se podía estimular la siembra del arroz con otros cultivos promoviendo la diversidad agrícola.

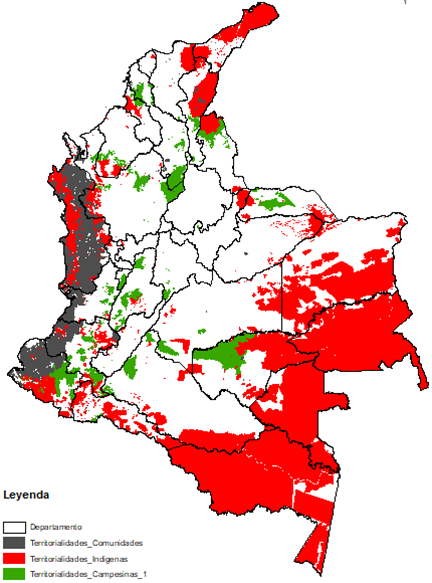

A continuación, se presenta un mapa de distribución de las diferentes figuras territoriales y aspiraciones de constitución agrupadas en tres grandes categorías:

- Campesinas (Zonas de Reservas Campesinas constituidas, Zonas de Reserva Campesinas en proceso de Constitución, Aspiraciones de constitución de Zonas de Reservas Campesinas y Territorios Agroalimentarios).

- Pueblos Indígenas (Resguardos indígenas formalizados, solicitudes de resguardos indígenas, solicitud de Resguardos Indígenas Colonial, solicitudes de Expectativa Ancestral).

- Comunidades negras y afrodescendientes (Comunidades afrodescendientes tituladas, solicitudes de consejos comunitarios

Ilustración 10. Figuras y aspiraciones territoriales campesinas y étnicas.

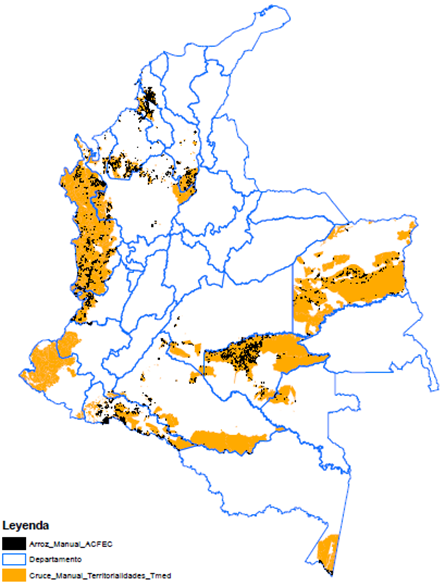

Si se cruzan los municipios en donde se reporta producción de arroz secano manual y las figuras y aspiraciones territoriales anteriormente mencionadas (Ilustración 11), junto con una restricción en términos de temperatura media, se podría hacer una delimitación de donde se podría enfocar los esfuerzos por parte de las diferentes entidades y actores interesados en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y productoras de arroz especialmente en las zonas rurales con un fuerte componente de ACFEC.

Ilustración 11. Cruce de municipios con reporte de producción arroz secano y figuras y aspiraciones territoriales campesinas y étnicas.

Por medio del anterior ejercicio se identifican 17 departamentos y 142 municipios en donde el sistema de producción de arroz secano manual y figuras territoriales de tipo ACFEC se interceptan, entre las que vale la pena mencionar las zonas del Litoral del Pacífico, el Magdalena Medio y el sur de Bolívar, Alto Sinú, Los Montes de María y Morrosquillo y departamentos como Putumayo, Caquetá, Guaviare y Vichada y Amazonas en el municipio de Leticia.

Una herramienta que nos podría acercar con un mayor nivel de precisión a las zonas en donde posiblemente se produce arroz de tipo ACFEC serían las coberturas de la tierra por la metodología de Corine Land Cover, en donde los mosaicos de cultivos podrían acercarnos y darnos un mayor zoom, al usar esta cobertura elaborada por el IDEAM y publicada en el año 2024, y filtrando mosaicos de cultivos, mosaicos de pastos y cultivos, mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales y coberturas de arroz (ilustración 12).

Ilustración 12. Cruce de municipios con reporte de producción arroz secano y figuras y aspiraciones territoriales campesinas y étnicas y cobertura Corine Land Cover.

En la tabla 3 se presenta un desglose por departamento del total de área en donde se podrían encontrar posibles cultivos de arroz de origen ACFEC:

Tabla 3. Áreas por departamento de posibles zonas de producción de arroz de ACFEC.

| Departamento | Área (ha) |

| Amazonas | 1.112,75 |

| Antioquia | 4.539,39 |

| Bolívar | 7.233,58 |

| Caquetá | 2.389,46 |

| Chocó | 15.534,25 |

| Córdoba | 5.877,07 |

| Guaviare | 17.721,30 |

| Meta | 814,11 |

| Putumayo | 10.857,84 |

| Santander | 65,83 |

| Sucre | 4.684,21 |

| Valle del Cauca | 4.556,42 |

| Vaupés | 319,12 |

| Vichada | 6.441,07 |

| Total general | 82.146,39 |

Fuente: elaboración propia con información del IDEAM.

Cabe mencionar que la Resolución 101 de 2022 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, define el tamaño máximo de la Unidad Productiva Agropecuaria (UPA) para pequeños productores en el grupo de cereales, categoría que incluye el arroz, definiendo:

- Pequeños productores: UPA de hasta 13,3 hectáreas.

- Medianos productores: UPA entre 13,3 y 50 hectáreas.

- Grandes productores: UPA superiores a 50 hectáreas.

Recomendaciones dirigidas a fortalecer el modo de producción de arroz de ACFEC

Dado la resolución de las coberturas de Corine Land Cover empleadas para realizar el presente estudio y determinar áreas con un fuerte arraigo de tipo ACFEC es posible que también dentro de estás mismas áreas existan pequeños productores de arroz a quienes las siguientes recomendaciones también les aplicaría y serían unos grandes aliados para no dejar en mano de los oligopolios la agroindustria del arroz en Colombia.

- Implementación de políticas públicas inclusivas: Recordemos que 2025 es declarado como el año de la Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria (ACFEC) por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Es urgente agilizar políticas públicas, planes, programas y proyectos relacionados con la producción de arroz y garantizar su acceso real a las y los productores.

- Compras públicas de arroz localizadas: Es necesario fortalecer los procesos productivos y de transformación del arroz ACFEC para que puedan acceder al mercado de las compras públicas de alimentos a partir del beneficio del 30% del Decreto 248 y la Ley 2046. Así mismo, es necesario adecuar las minutas alimentarias de las instituciones estatales a la oferta de arroz de los circuitos cortos de producción y transformación.

- Capacitación en prácticas sostenibles: Implementación de programas campesino a campesino, productor a productor, fortalecer estrategias como la universidad campesina o la articulación con el SENA, la habilitación de EPSEAs (Empresas Prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuaria) campesinas, étnicas y populares que reconozcan y valoren los conocimientos y saberes de la ACFEC y promuevan la agroecología y técnicas sostenibles que mejoren los rendimientos y la optimización de recursos en la producción de arroz.

- Promoción de mercados locales y comercio justo: Eliminar intermediarios y vender directamente a los consumidores, puede incrementar los ingresos de los productores, fortalecer los Sistemas Participativos de Garantías y agilizar todo lo relacionado con la Ley 2046 de 2020 o conocida como la Ley de Compras Públicas. La puesta en funcionamiento del “Sistema Público de Información Alimentaria de pequeños productores locales y de productores de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria y sus organizaciones” permitirá en el corto plazo atender de manera eficaz y oportuna la demanda interna de arroz y de otros productos especialmente en situaciones de emergencia.

Las estrategias anteriormente mencionadas deben tener como eje transversal de materialización un plan de mecanización e implementación de tecnologías apropiadas que permita a las y los pequeños productores y productores de arroz de la ACFEC consolidar una red de industria local que no tenga por principal objetivo el competir con las grandes industrias ya que esto es desaconsejable por las enormes brechas existentes y profundizadas a lo largo de los últimos años, sino enfocarse en consolidar una red que abastezca de este anhelado cereal principalmente a las comunidades y pueblos que habitan dichos territorios en miras a garantizar progresivamente el derecho humano a la alimentación a cada habitante del territorio colombiano.

Bibliografía

Delgado, D. S. (2016). Industria molinera de arroz en Colombia, Analísis cuantitativo de la competencia en el mercado colombiano de arroz blanco. Bogotá: Escuela colombiana de ingeniería Julio Garavito.

MADR. (2002). Caracteristicas y estructura de la cadena de arroz en Colombia. Bogotá. Obtenido de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repositorio.iica.int/bitstream/handle/11324/6589/BVE18039786e.pdf?isAllowed=y&sequence=1&utm_source=chatgpt.com

MADR. (2017). Arroz, Indicadores y acciones. Bogotá. Obtenido de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://sioc.minagricultura.gov.co/Arroz/Documentos/2017-12-30%20Cifras%20Sectoriales.pdf?utm_source=chatgpt.com

MADR. (28 de 01 de 2021). Consejo Nacional del Arroz reitera llamado para sembrar con total prudencia en el 2021. Obtenido de https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Consejo-Nacional-del-Arroz-reitera-llamado-para-sembrar-con-total-prudencia-en-el-2021–.aspx?utm_source=chatgpt.com

UPRA. (2020). Plan de Ordenamiento Productivo del arroz en Colombia 2020-2038. Bogotá: UPRA.