La COP-16 y el campesinado: la Gran Transformación del siglo XXI

“Lo que

nosotros denominamos la tierra es un elemento de la naturaleza inexorablemente

entrelazado con las instituciones del [ser humano]; la empresa más extraña de

todas las emprendidas por nuestros antepasados consistió quizás en aislar a la

tierra y hacer de ella un mercado” [1]

Sin lugar a duda, un encuentro como la COP-16 reviste una importancia planetaria. Especialmente cuando se tiene en cuenta que el diálogo por la supervivencia de la biodiversidad se encuentra marcado por la intensificación de los conflictos armados a escalas nacionales, los desastres relacionados con el clima, las crisis humanitarias, el faccionalismo religioso e identitario. Sumado a todo esto, la desigualdad galopante que nos dejó la Pandemia del COVID-19 han hecho flaquear los avances en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que de acuerdo con la misma ONU ya eran precarios de por sí con corte a 2023 [2].

Este tipo de escenarios significan más de lo que su formalidad reconoce, por lo tanto, nos parece fundamental presentar algunas razones por las que la inclusión simétrica de las comunidades rurales es un factor de vital importancia en la renovación de un paradigma de gobernanza global sustentado en la renovación de un pacto ecológico.

1. El campesinado en la COP-16

En primer lugar, valdría revisar ¿Cuál fue el panorama de la participación campesina en la pasada COP-16?

Lamentablemente, el balance para las comunidades campesinas es más bien lánguido. Si bien es cierto que, gracias al gobierno de Colombia, los campesinos lograron ingresar en la zona azul (donde tienen lugar las negociaciones entre Estados) y tener una presencia permanente con un pabellón independiente, los resultados de su participación efectiva, así como de su inclusión en las negociaciones entre las partes fue prácticamente nula.

Tan solo a la delegación de Bolivia le pareció importante plantear la propuesta de incluir al “campesinado” en el artículo 8 (J) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), en el que se asegura la participación de la sociedad civil en las decisiones sobre las zonas ambientales estratégicas. El tema campesino tampoco fue discutido en ningún grupo de contacto y menos en las plenarias entre las partes.

Al contrario, a lo largo de la COP se supo de una propuesta por eliminar el único anclaje del 8 (J) con el campesinado que es la expresión “comunidades locales”. Si bien el termino anterior es ambiguo y no corresponde con ninguna conceptualización de un instrumento internacional, su eliminación -sin incluir la precisión de “campesinado”- hubiera significado un unilateralismo étnico en la protección de la diversidad biológica.

¿En serio a nadie se le ocurrió pensar en incluir en la discusión por la biodiversidad al grupo poblacional que más estrecha relación tiene con la producción de alimentos desde una perspectiva de policultivo y que además habita recurrentemente en zonas de amortiguación ambiental?

El balance anterior es difícil de apreciar e incluso atenta contra el logro de las mismas metas del Marco Global de la Biodiversidad por varios argumentos que a continuación se elaboran.

a. Comunidades locales, UNDRIP y UNDROP

A diferencia de la expresión “comunidades locales”, el campesinado cuenta con un instrumento reconocido en la arquitectura multilateral como lo es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales (UNDROP) adoptada en Nueva York el 17 de diciembre de 2018 durante la sesión 73 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En este sentido, un comunicado del Grupo de Trabajo sobre Campesinos y otras personas que viven en zonas rurales de los procedimientos especiales – ONU planteó que al menos 8 artículos de la UNDROP (5, 10, 11, 13, 15, 17, 18 y 19) guardaban una relación directa con los desafíos de los desafíos globales de mantenimiento de la biodiversidad – CDB.

Asimismo, la escritura del Articulo 1 en el que se define quienes son campesinos y otras personas titulares de derechos de la UNDROP tomo cerca de 15 años para llegar a un acuerdo en las Naciones Unidas. Por lo tanto, su precisión conceptual y utilidad operativa en este tipo de discusiones es evidente. Así las cosas, la UNDROP, junto a su declaración gemela para pueblos indígenas – UNDRIP, constituyen el enfoque duro de Derechos Humanos para poblaciones rurales a nivel global y por lo tanto, deberían caminar juntas y de manera simétrica en este tipo de discusiones.

b. Biodiversidad, agricultura y acceso a la tierra

De acuerdo con la FAO, la biodiversidad, incluida la diversidad de especies, genética y de ecosistemas, que sustenta la alimentación y la agricultura, está disminuyendo a nivel mundial. Los principales motores de la pérdida de biodiversidad -cambio de uso del suelo, cambio climático, contaminación, sobreexplotación de especies silvestres y propagación de especies invasoras- pueden vincularse a prácticas agrícolas insostenibles [3].

Por lo tanto, la relación entre conservación de la biodiversidad y la producción de alimentos es innegable. En efecto, el 95% de la producción mundial de alimentos depende del suelo. Pero, un tercio de la tierra está entre moderada y altamente degradada. Las especies no la pasan bien: el 28% de las razas locales de ganado están en peligro de extinción (el 61% tienen un estado de riesgo desconocido) y el 38% de las poblaciones mundiales de peces están sobreexplotadas, frente al 10% reportado en 1974. Así mismo, 420 millones de hectáreas de tierra fueron deforestadas entre 1990 y 2020; de las cuales para el periodo 2000 – 2018, el 90 por ciento estuvo relacionado con la expansión de usos agropecuarios (50 por ciento en tierras de cultivo y 38 por ciento en pastos para el ganado)[4]. Estamos destruyendo lo que necesitamos para subsistir.

Entonces, podemos notar que existe un vínculo profundo entre decrecimiento de la diversidad biológica y la propiedad de la tierra. De una parte, los estudios de la misma FAO muestran que los pequeños agricultores con menos de 2 hectáreas explotan sólo alrededor del 12% de todas las tierras agrícolas, mientras que son capaces de producir aproximadamente el 35% de los alimentos del mundo. De otra parte, vale la pena resaltar que, aunque los pueblos indígenas sólo constituyen alrededor del 6% de la población mundial, gestionan o tienen derechos de tenencia sobre aproximadamente el 40% de las zonas protegidas y los paisajes ecológicamente intactos del planeta (excluida la Antártida)[5]. Es así como podemos concluir que las poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas son los reales custodios de la biodiversidad.

c. Territorio, medio ambiente y persecución a lideres sociales.

El Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de los procedimientos especiales de la ONU viene identificando que quienes defienden la tierra y la naturaleza son víctimas de violaciones a derechos humanos sistemáticas.

En 2023 fueron asesinadas al menos 196 personas defensoras de la tierra y el medioambiente en el mundo; la mayor parte de las muertes fueron causadas por actores vinculados con la minería, la pesca y la tala ilegal, así como sectores de agroindustria e infraestructura[6]. De igual manera, el peso del cambio climático y la degradación del medio ambiente golpean con mayor fuerza las poblaciones más vulnerables, constituyéndose en una cuestión de injusticia, similar al modo en que consideramos otras violaciones de derechos humanos[7].

El caso de las mujeres rurales es particularmente preocupante debido a que entre el 2017 y 2021, alrededor del 10% de las víctimas fueron mujeres[8]. Las mujeres, en especial las mujeres indígenas, son particularmente vulnerables a la violencia relacionada con el medioambiente: casi la mitad de todas las activistas fueron asesinadas por defender la tierra comunitari a y los derechos ambientales[9].

2. El valor ambiental de las territorialidades campesinas: Caso Colombia

La compenetración entre territorialidades étnicas y áreas de conservación ambiental parece fuera de toda duda. Sin embargo, ¿cuál es el valor ambiental de las territorialidades campesinas de pequeña producción? Se trata de un dato que aún es difícil de obtener, si se tiene en cuenta la calidad de la información comparada a nivel global; así como la disociación entre los dominios agrícola y ambiental en la mayor parte de los registros nacionales.

Por tal razón y teniendo en cuenta el acceso a información confiable en ambos dominios, en esta segunda parte del texto, decidimos realizar un ejercicio para el caso de Colombia. Buscamos estimar cuál es la dimensión ambiental de las territorialidades campesinas a través de los datos de la pequeña agricultura campesina y familiar suministrada por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria[10] (2023). El ejercicio no tuvo en cuenta las territorialidades étnicas; para poder cruzar solamente la información campesina con los inventarios de territorialidades ambientalmente estratégicas para este país.

Elegimos cinco tipos de áreas representativas para sintetizar el balance en cuestión: i) áreas protegidas; ii) Zonas de Reserva Forestal de Ley 2; iii) páramos; iv) humedales; y v) ecosistemas acuáticos. Veamos los resultados en cada categoría.

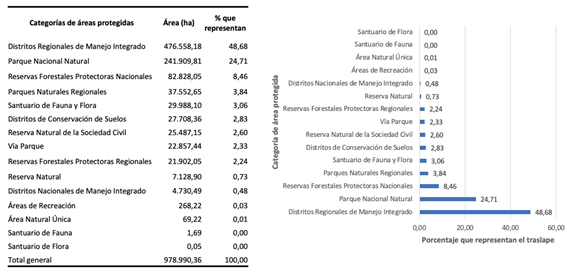

En primer lugar -como se observa en las gráficas abajo- 978.990,36 hectáreas con probable agricultura familiar no étnica se traslapan con áreas protegidas, de las cuales el 48,68% corresponden a Distrito de Manejo Integral, seguido del 24, 71% de Parques Nacionales Naturales. Del mismo modo, alrededor del 8,46% confluyen con Reservas Forestales Protectoras Nacionales.

En segundo lugar, cerca de 1.633.153 hectáreas con probable pequeña agricultura familiar no étnica se traslapan con Zonas de Reserva Forestal de Ley 2 de 1959, de las cuales el 37% se categorizan como zona tipo A, seguido del 24% que corresponde con zona tipo B, como se observa en la Tabla 1 abajo.

| Tipo de zona | Área (ha) |

| Áreas con Previa Decisión de Ordenamiento | 309.161,35 |

| Tipo A | 605.589,39 |

| Tipo B | 388.305,99 |

| Tipo C | 330.097,10 |

| Total general | 1.633.153,83 |

Tabla 1. Traslapes entre Ley 2 de 1959 y zonas deprobable agricultura familiar no étnica[11]

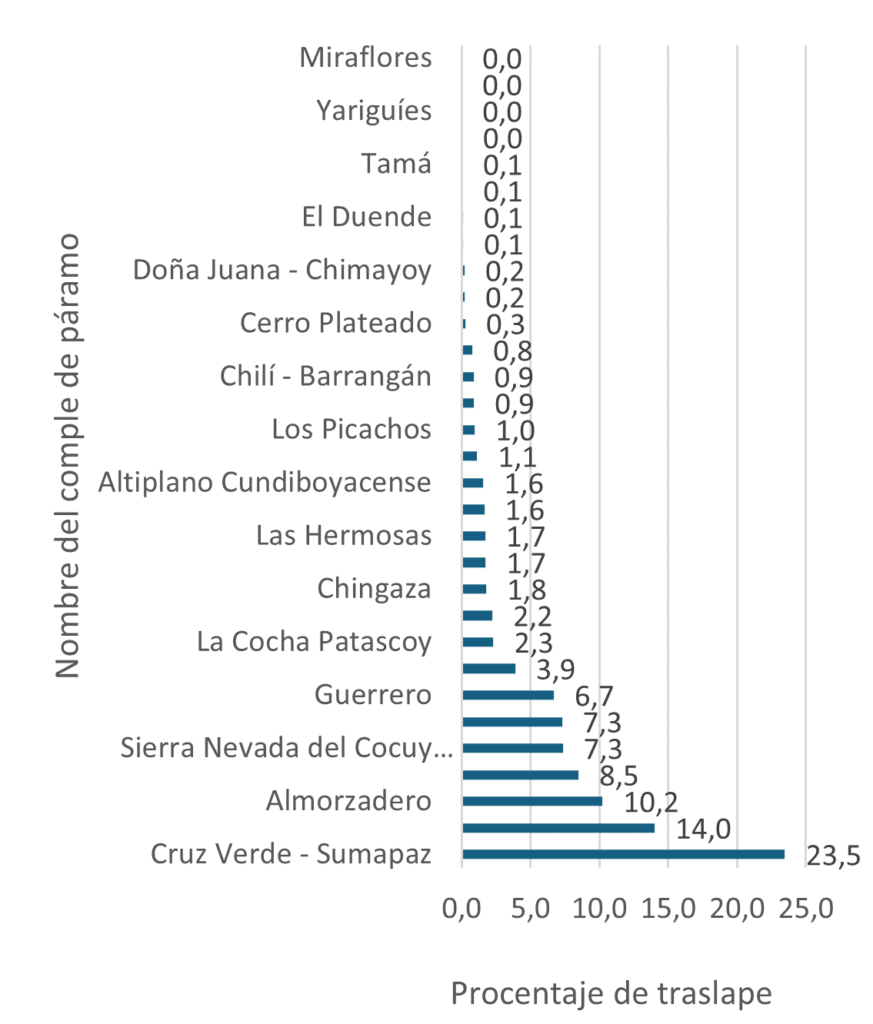

En tercer lugar, las zonas con probable agricultura familiar no étnica se traslapan con cerca de 226.512,29 hectáreas de ecosistemas de páramo, de las cuales el 23,5% confluyen con el páramo Cruz Verde – Sumapaz, seguido del páramo Tota – Bijagual Mamapacha y el Almorzadero.

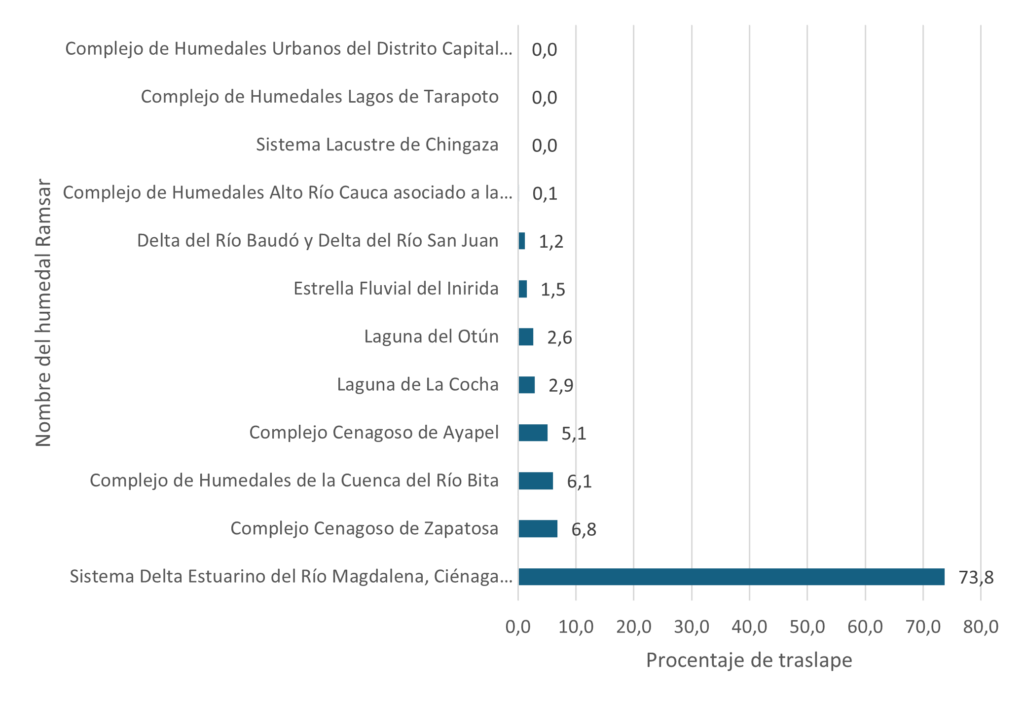

En cuarto lugar, aproximadamente 245.130 hectáreas con probable agricultura familiar no étnica se traslapan con Humedales RAMSAR. Es de resaltar que el 73,8% confluyen con el Sistema Delta Estuarino del Río Magdalena, Ciénaga Grande de Santa Marta.

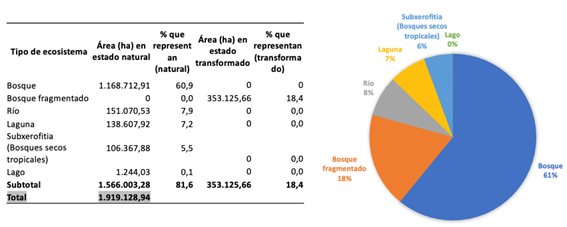

En quinto lugar, las zonas con probable agricultura familiar no étnica también se traslapan con cerca de 1.919.128,94 hectáreas de ecosistemas acuáticos y de bosque, algunos incluso articulados al sistema nacional de áreas protegidas y zonas de reserva forestal de Ley 2 de 1959. El 60,9% de los traslapes corresponden con bosques naturales y el 18,4% con bosques fragmentados, mientras el 15,2% integran ecosistemas acuáticos como son lagos, lagunas y ríos.

Podemos concluir que el estudio de caso sobre traslapes de territorialidades de pequeña agricultura familiar y espacialidades ambientales en Colombia, nos muestra que las relaciones entre las comunidades rurales campesinas con la naturaleza no se pueden pensar de manera aislada. Ellas conforman un entramado socio-ecológico, del cual dependen no solamente las zonas de amortiguación de áreas de protección estratégicas, sino que en muchos lugares, dichas territorialidades están directamente relacionadas con los recursos hídricos (paramos, bosques y ecosistemas acuáticos).

3. La gran transformación del siglo XXI

Por último, en esta tercera parte del texto, buscamos proyectar la importancia de la transformación de los sistemas agroalimentarios para la conservación de la biodiversidad global.

De acuerdo con la FAO[15], los sistemas agroalimentarios están directamente relacionados con más de la mitad de los objetivos del Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal y con todos los demás objetivos de una forma u otra. Esto abarca desde los objetivos sobre restauración de ecosistemas, especies exóticas invasoras y contaminación hasta los que abordan los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura, la salud del suelo y la polinización.

En su último estudio, la FAO[16] hizo el ejercicio de cuantificar como la transformación de los sistemas agroalimentarios en dirección de su mayor diversificación agrícola puede tener un impacto muy positivo en la biodiversidad y en la seguridad alimentaria global. Los cálculos preliminares de la FAO indican que dicha transformación tiene el potencial para aumentar la seguridad alimentaria de más de 1.000 millones de personas y la resiliencia al cambio climático de más de 25 millones de personas.

Prácticas agrícolas favorables a la biodiversidad[17], como el de la agrosilvicultura, puede aportar grandes beneficios a su conservación y cuidado, aumentando la seguridad alimentaria de quienes viven en tierras degradadas, reduciendo la erosión del suelo en un 50%, aumentando el carbono del suelo en un 21% y el nitrógeno del suelo para los cultivos en un 46%.

En la COP-16 fue evidente que uno de los ecosistemas más urgentes de intervenir es el marino. En este sentido, el estudio de la FAO[18] plantea que la recuperación de las poblaciones marinas sobreexplotadas podría incrementar la producción pesquera en 16,5 millones de toneladas al año. Así mismo, aumentaría la contribución de la pesca marina a las comunidades costeras y a su seguridad alimentaria, nutrición, economía, medios de subsistencia y bienestar. Las intervenciones en los ecosistemas costeros y marinos pueden mitigar 1,4 gigatoneladas de CO2 equivalente al año.

Sin embargo, la transformación de los sistemas agroalimentarios se enfrenta a las precarias condiciones de su agente de cambio por excelencia: el campesinado. Tal y como lo muestra el primer Reporte del Grupo de Trabajo de la ONU sobre los campesinos y otras personas que trabajan en la ruralidad, el campesinado debe enfrentar múltiples discriminaciones en torno al acceso a la tierra, el agua, servicios públicos, mecanismos financieros, infraestructura productiva y la justicia, entre otros. Estos factores terminan ocasionando migraciones motivadas por razones económicas o ambientales; desplazamientos forzados y, como revisamos anteriormente, persecuciones sistemáticas a sus liderazgos tanto individuales como colectivos.

Además, el campesinado enfrenta diversas barreras discriminatorias en el ámbito subjetivo que los lleva a caer de forma recurrente en estigmatizaciones que terminan por ubicarlos como incivilizados, pertenecientes a grupos armados y a diversas mafias ilegales. La anterior mezcla de factores objetivos y subjetivos nos subrayan que el campesinado mundial es una población altamente vulnerable que sistemáticamente termina siendo marginada de las decisiones que los afectan tal y como sucedió con las discusiones de la COP-16.

La protección de la biodiversidad global no puede depender de efectuar remiendos coyunturales a los paradigmas conservacionistas. Como venimos de observar, el reforzamiento de las practicas sostenibles en los sistemas agroalimentarios campesinos permitirían avanzar desde una posición de conservación defensiva de los santuarios naturales, hacia una dinámica de transformación y recuperación progresiva de los ecosistemas productivos.

A mediados del siglo XX, Karl Polanyi nos

advertía como el libre mercado terminaría rompiendo el vínculo entre la mano de

obra y la tierra. “[…] la mano de obra formaba parte de la vida; la tierra continuaba

siendo una parte de la naturaleza; vida y naturaleza formaban un todo

articulado”. Quizás la Gran Transformación del siglo XXI consista en repensar a

la naturaleza y al trabajo. Dejar de entenderlos como simples mercancías sujetas

a las leyes de la oferta y la demanda, para así volver a otorgarle un lugar privilegiado en la sociedad a la

relación del campesinado con la naturaleza.

[1] Karl Polanyi. (1944:291). La Gran Transformación. Reedición, únicamente en formato PDF: 2007 Quipu editorial.

[2] ONU. 2023. Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2023: Por un plan de rescate para las personas y el planeta.

[3] FAO. 2024. Delivering on the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework through agrifood systems. Rome.

[4] Ibid.

[5 ] Ibid.

[6] Global Witness. 2024. Voces silenciadas: la violencia contra las personas defensoras de la tierra y el medioambiente. https://www.globalwitness.org/es/missing-voices-es/

[7] Amnistía Internacional. 2023. Cambio climático. https://www.amnesty.org/es/what-we-do/climate-change/

[8] Global Witness. 2021. Una década de resistencia. https://www.globalwitness.org/es/decade-defiance-es/

[9] Ervin, J. 2018. Las mujeres al frente por la naturaleza. PNUD. https://www.undp.org/es/blog/las-mujeres-al-frente-por-la-naturaleza

[10] Entidad del gobierno de Colombia encargada de la planificación y el ordenamiento del uso del suelo rural. Igualmente desempeña un papel clave en la implementación de políticas públicas relacionadas con el uso del suelo, la seguridad alimentaria, el acceso a la tierra y la conservación ambiental.

[11] Fuente: IEI (2024), a partir del geoprocesamiento de la capa de probable agricultura familiar de la UPRA (2023) y la de Zonas de Reserva Forestal de Ley 2 del MINAMBIENTE (2023).

[12] Fuente: IEI (2024), a partir del geoprocesamiento de la capa de probable agricultura familiar de la UPRA (2023) y la de ecosistemas de páramo del MINIAMBIENTE (2020).

[13] Fuente: IEI (2024), a partir del geoprocesamiento de la capa de probable agricultura familiar de la UPRA (2023) y de humedales RAMSAR del MINIAMBIENTE (2018).

[14] Fuente: IEI (2024), a partir del geoprocesamiento de la capa de probable agricultura familiar de la UPRA (2023), excluyendo traslapes con territorialidades étnicas y, la capa de ecosistemas del IDEAM (2017).

[15] FAO. 2024. (Op. Cit).

[16] (Ibid).

[17] Las prácticas favorables a la biodiversidad son prácticas y enfoques en la producción agrícola y ganadera, la silvicultura, la pesca y la acuicultura que promueven la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad (FAO 2024 Op. Cit.).

[18] (Ibid.)